|

|

Los humanos

estamos creando una forma de “selección antinatural”

|

|

Pero como los humanos ahora dominan casi todos los entornos de

la Tierra de una forma u otra, un nuevo factor ha entrado en la

ecuación evolutiva: nosotros.

Los humanos han dado forma a los cuerpos de otras criaturas al

menos desde que los perros fueron domesticados hace unos 30.000

años.

La urbanización es uno de los factores que pone presión sobre la

evolución.

Pero la combinación de agricultura industrializada, especies

introducidas, urbanización, contaminación y cambio climático

está creando presiones selectivas sin precedentes. Nos hemos

convertido en la mayor fuerza evolutiva del mundo.

El tiempo evolutivo, al menos para organismos más grandes y

complejos, puede ser lento.

Esto hace que muchos animales sean incapaces de adaptarse lo

suficientemente rápido para hacer frente a un planeta dominado

por humanos, con una extinción actualmente hasta 1000 veces

mayor que la tasa a la que se podría esperar que desaparezcan

las especies sin la interferencia humana.

Pero también es posible un cambio rápido, a través de una

plasticidad genómica incorporada que permite a los animales

individuales aprovechar una variedad de planes corporales y

comportamientos que mejor se adaptan a las nuevas oportunidades

y presiones.

El ejemplo de la polilla

Quizás el ejemplo más famoso sea la polilla moteada, que cambió

de una coloración blanca moteada a negra en respuesta al hollín

y la contaminación del aire que salían de las chimeneas de la

Revolución Industrial en Gran Bretaña.

Investigadores de la Universidad de Liverpool identificaron la

mutación genética que causó el cambio de color y calcularon

cuándo pudo haber ocurrido: 1819.

La polilla moteada cambió de una coloración blanca moteada a

negra en respuesta al hollín y la contaminación del aire que

salían de las chimeneas de la Revolución Industrial en Gran

Bretaña.

El cambio de color de la polilla moteada fue observado por

primera vez en 1878 por un coleccionista de mariposas que

compartió su hallazgo con Charles Darwin.El gran hombre parece haber ignorado el descubrimiento, aunque

más tarde otros lo sugirieron como prueba de sus ideas sobre la

selección natural.El "melanismo industrial" de la polilla moteada fue, sin

embargo, un ejemplo de selección antinatural. Y fue solo el

comienzo.

Se han observado cambios de rasgos inducidos por humanos en

animales en todos los continentes excepto en Antártica.

Cambios por todas partes

Hoy en día, las abejas obreras en colmenas industriales,

transportadas de granja en granja a través de EE.UU. en convoyes

de camiones, son un tercio más grandes que sus primas salvajes y

más dóciles.En los últimos 100 años, los pájaros cantores de América del

Norte han modificado la forma de sus alas para hacer frente a

los hábitats fragmentados por la deforestación. Bajo la presión

de la caza furtiva, los elefantes de Zambia nacen sin colmillos.Una especie de mosquito ha evolucionado para vivir solo en los

túneles del metro de Londres y ha perdido la capacidad de

reproducirse con sus primos que viven en la superficie.

Se ha observado un declive similar en la diversidad genética en

mosquitos en los sistemas de metro de New York y Chicago.

El cambio climático ha obligado a muchas aves migratorias a

cambiar sus rutas.

Las currucas capirotadas han cambiado sus rutas de migración de

la Península Ibérica a Reino Unido a medida que el cambio

climático amplía su área de distribución.

"Nunca ha habido otra especie que haya cambiado tan rápidamente

el curso de la evolución", dice Sarah Otto, bióloga evolutiva de

la Universidad de Columbia Británica. "¡Darwin se sorprendería!"

No podemos saber siempre qué causa un cambio en particular, dice

Otto, ya sea la plasticidad en acción o el comienzo de la

cladogénesis, donde se forman distintas subpoblaciones.

Pero hay suficientes ejemplos en los que está involucrado el

cambio genético para saber que está sucediendo algo más

profundo."Los cisnes que evitan las ciudades tienen una diferencia

genética con respecto a los que toleran a los humanos", dice

ella.

Y señala que la diferencia entre las currucas capirotadas que

migran a Reino Unido y las aves que todavía migran a Iberia es

"muy claramente genética".

Un estudio encontró que la masa de plástico ahora es mayor que

toda la biomasa viva."Los jóvenes llevan esta diferencia", dice ella. Cambios como

este son los primeros pasos para el surgimiento de una nueva

especie".

"Los mosquitos del metro de Londres son un ejemplo en el que

podríamos estar formando un nuevo nicho y creando nuevas

oportunidades para la especiación", añade Otto.

Le pregunté si estamos reduciendo las oportunidades para que las

especies evolucionen al interactuar con sus entornos: el 36% de

la superficie terrestre del planeta se dedica a la agricultura,

mientras que los entornos urbanos de todo el mundo se parecen

cada vez más entre sí.

|

|

|

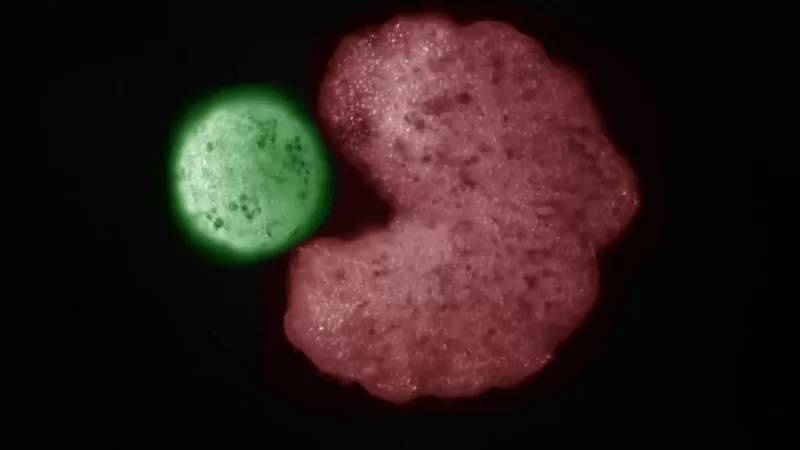

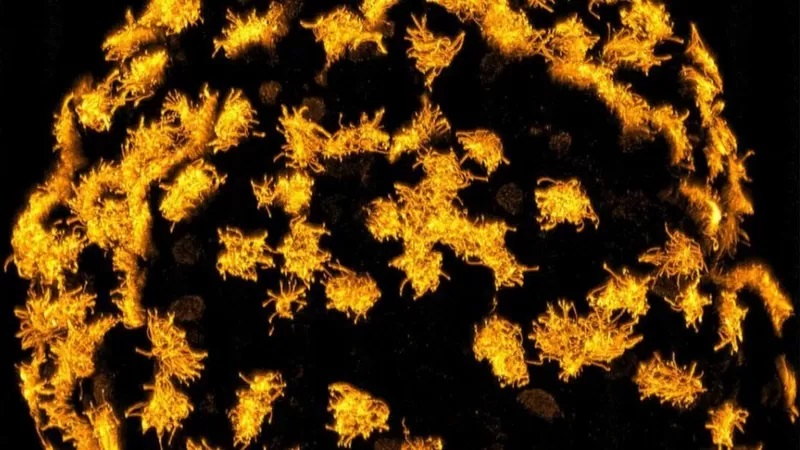

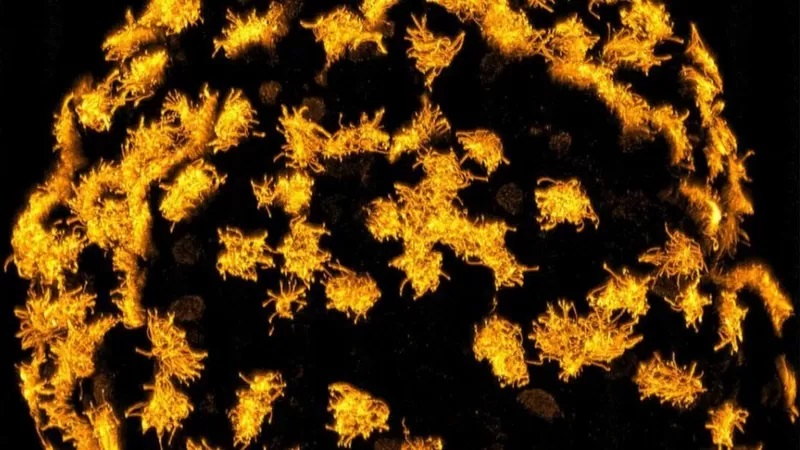

Las motas naranjas que rebotan podrían se palomitas de maíz (pochoclos,

cabritas o crispetas son algunos de sus muchos nombres en

español) que bailan en un plato caliente.

Pero hay algo extraño en la forma en que se mueven. Los granos

individuales giran en círculos cerrados. Las parejas bailan un

lento pas de deux. Un grupo hace una rotación completa en el

sentido contrario a las agujas del reloj antes de dispersarse.

Cada colisión desencadena un nuevo movimiento.

Lo que parecen granos individuales en este breve video son, de

hecho, un enjambre de "xenobots" microscópicos: pequeños robots

vivos, ensamblados a partir de células de rana.

Si bien los robots vivos pueden parecer un concepto extraño, de

hecho, los primeros robots estaban hechos de carne, no de metal.

La palabra fue acuñada en 1921, en una obra de teatro del

dramaturgo checo Karel Ĉapek.

R.U.R. (Robots Universales Rossum) fue un experimento mental del

estilo del Frankenstein de Mary Shelley, sobre el deseo de un

científico de crear personas artificiales.

"La naturaleza ha encontrado solo un método para organizar la

materia viva", declara Rossum, el científico en cuestión.

"Hay, sin embargo, otro método, más simple, flexible y rápido

que aún no se le ha ocurrido a la naturaleza".

Los primeros robots estaban hechos de carne, no de metal. En el

siglo siguiente, sin embargo, los robots se desarrollaron como

cosas de acero y alambre, en lugar de tejido vivo.

"Imagínalo sentado mirando un tubo de ensayo y pensando cómo

todo el árbol de la vida crecería de él", dice otro personaje.

En el siglo siguiente, sin embargo, los robots se desarrollaron

como cosas de acero y alambre, en lugar de tejido vivo.

"La ingeniería se movió más rápido que la biología", dice

Douglas Blackiston, biólogo de la Universidad de Tufts, en

Estados Unidos.

Pero la biología se está poniendo al día rápidamente. Blackiston

forma parte de un equipo de científicos que diseña "xenobots":

diminutos robots vivientes, minuciosamente construidos a partir

de tejido obtenido de Xenopus laevis, la rana con garras

africana.

Flexibilidad

Los primeros xenobots se dieron a conocer al mundo a principios

de 2020: minúsculos cubos formados por células de la piel y

propulsados por dos piernas rechonchas hechas de músculo

cardíaco.

Los robots vivientes creados por científicos de la Universidad

de Tufts desarrollaron características corporales únicas, como

cilios similares a pelos para ayudarlos a moverse (Crédito:

Douglas Blackiston/Sam Kriegman) |

|

Fueron diseñados por un algoritmo informático y construidos a

mano por investigadores con el objetivo de hacer caminar a los

xenobots.

Estos autómatas orgánicos también podrían trabajar juntos para

mover partículas alrededor de su entorno y, a diferencia de los

robots mecánicos, se curan a sí mismos cuando se lesionan.

Pero si la idea de los robots orgánicos no era lo

suficientemente extraña, las cosas se pusieron realmente raras

con la generación siguiente.

"Si tomo todas las partes de tu automóvil y las engancho al

azar, uno esperaría que quede mal", dice Blackiston.

"Pero resulta que la biología tiene mucha más flexibilidad que

eso". Los Xenobots 2.0 se formaron a partir de células madre

extraídas de embriones de rana y se les permitió desarrollarse

sin depender del algoritmo.

Independientemente, las células comenzaron a desarrollar planes

corporales completamente nuevos.

Cilios móviles parecidos a cabellos crecían por toda su

superficie, una característica que generalmente se encuentra en

los pulmones, pero estos cilios eran como extremidades,

agitándose rápidamente para permitir que el xenobot nadase en su

entorno.

En este video, un xenobot navega por un laberinto en forma de

pretzel sin tocar los lados.

En lugar de construir un renacuajo, las células madre

respondieron a las condiciones únicas del entorno del

laboratorio para construir cuerpos totalmente diferentes a sus

orígenes anfibios.

Se autoensamblaron espontáneamente, saltando (por así decirlo)

la evolución.

Con ayuda de IA

Buscando una manera de mejorar aún más el rendimiento de los

xenobots, Blackiston y su equipo le pidieron a la inteligencia

artificial (IA) que presentara un diseño mejorado.

El modelo de IA produjo xenobots con forma de Pacman con muescas

que parecen bocas.

El tiempo evolutivo, al menos para organismos más grandes y

complejos, puede ser lento.

Esta tercera generación tuvo una sorpresa más: al reunir cientos

de células madre en sus "bocas" pudieron moldear nuevos xenobots

(como se muestra en la imagen en la parte superior de esta

página).

En otras palabras, habían desarrollado una forma completamente

nueva de reproducirse, diferente a todo lo visto en otras partes

de la naturaleza.

Las generaciones futuras podrían desarrollarse diseñando los

entornos con los que interactúan.

"Ahora que estamos entendiendo las entradas del sistema", dice

Blackiston, "estamos analizando cómo podemos hacer que el

entorno ayude a dar forma a los diseños: señales químicas,

entornos pegajosos, compresión, etc.".

Los xenobots son "un organismo imperfecto", dice. Aunque cumplen

con la mayoría de los criterios de los sistemas vivos, su

reproducción implica hacer "autocopias funcionales": ensamblar

nuevas versiones que se vean y se comporten de la misma manera

pero que no sean idénticas. Aún así, la creación de xenobots

podría considerarse un microcosmos de algo que sucede mucho más

ampliamente en todo el mundo a medida que los organismos

responden creativamente a las presiones que les imponemos.

El impacto humano

Todos los seres vivos están en constante negociación con su

entorno y es esta interacción la que impulsa la evolución. |